Escribe: Daniel Olesker, senador del PS

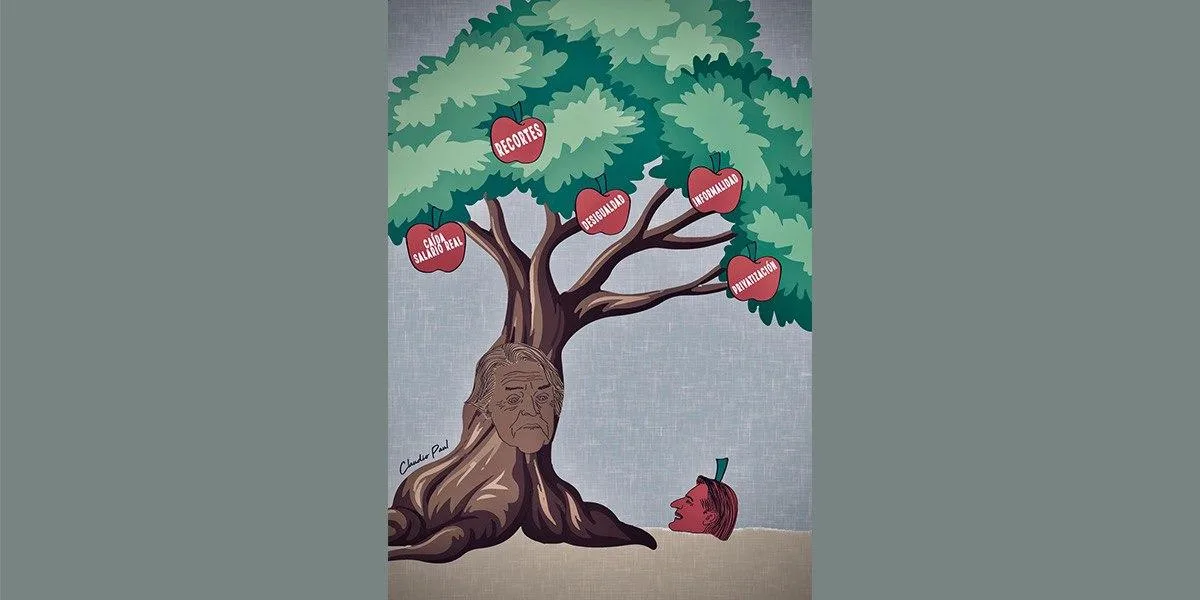

Voy a dedicar esta nota a analizar el proceso que hemos llamado de “desestatización” de la economía y la sociedad uruguaya en el modelo económico que está impulsando la coalición de derecha en el gobierno.

Y lo voy a hacer sobre la base de 5 puntos: un marco conceptual; las funciones del Estado que están en cuestión; el proceso propuesto por la LUC; las políticas públicas de los primeros 5 meses de gobierno y las políticas respecto a la pandemia.

- ¿Qué es Intervenir para un Estado?

Es evidente que el Estado siempre interviene en la economía. El debate es la modalidad de la intervención y los intereses del poder en juego.

En la literatura sobre intervención del estado se destacan los trabajos de François Perroux,1 que definen dos grandes modalidades: la intervención estratégica del estado. (IEEs) y la intervención subsidiaria del estado (IESub)

En la primera el Estado interviene con el fin de orientar la asignación de recursos y las principales políticas públicas inciden en el modelo de desarrollo en vigor. Es decir, su acción incide en la toma de decisiones globales. En la segunda el Estado interviene para crear las condiciones jurídicas y económicas para que los actores privados, en particular los de mayor poder económico garanticen sus objetivos. Es claro que estas dos modalidades tienen diferente nivel de acción del estado en la producción, en la regulación y por ende en su tamaño.

En Uruguay se aprobó una ley de inversiones para poner de ejemplo en 1996 que determinaba la asignación de beneficios fiscales. Hasta la reglamentación 2008 dicha ley daba los beneficios con independencia del tipo de inversión. Con la reglamentación 2008, las exoneraciones eran mayores cuanto más empleo se generaba y cuanto más se invirtiera en zonas de menos desarrollo económico. Esto es, intervención estratégica. Sistema de salud y ley de negociación colectiva son otros dos ejemplos.

En los años 90 primó la IESub sobre la base de las recomendaciones que, para los países dependientes, definían los organismos internacionales de créditos y los países desarrollados (dominantes llamaremos nosotros). Dichas recomendaciones fueron sistematizadas en lo que se conoció en 1989 como el Consenso de Washington2. Sus principales ejes eran la liberalización reduciendo al máximo las regulaciones estatales en la economía, la apertura irrestricta y sin condicionamientos y la privatización de los servicios públicos.

Se consolidó así un modelo liberal y aperturista por su concepción y concentrador y excluyente por sus impactos, que hemos denominado modelo LACE.3

- Las funciones del Estado en cuestión.

Un EIEs. tiene tres ejes sobre los que incide al definir su acción. En primer lugar, la producción de bienes y servicios que puede hacerlo en régimen de monopolio o en régimen de competencia con productores privados. En general en el mundo esta participación se da en el terreno de la energía, las comunicaciones, la salud, la educación. En segundo lugar, las regulaciones que se realizan para definir los marcos de acción de la economía. Aquí la gama de acciones es múltiple desde sectores de la actividad donde hay presencia pública y privada (la salud y las comunicaciones son dos ejemplos en Uruguay) o cuestiones macroeconómicas como en Uruguay los cambios relevantes en la ley de Inversiones con fuerte intervención del Estado a partir de 2008 o la intervención en el mercado de la vivienda. En tercer lugar, el estado interviene desde la construcción de Institucionalidad que ordena el funcionamiento de las políticas para sectores de actividad, para la ciencia y la tecnología o para grupos de población. La ANNI, el Instituto de la Mujer, el Instituto del Adulto mayor, etc. son institucionalidades de este periodo.

- El Estado y la LUC

La LUC es desde el punto de vista estructural, el primer gran cambio de la perspectiva del estado. ¿Qué factores de la LUC nos encaminan a la visión desestatizadora?

Primero porque se impulsa una regla fiscal que limita el aumento anual del gasto y quita flexibilidad para atender necesidades sociales relevantes. Y afirmamos que en realidad se la piensa como una estrategia de contener el gasto público.

Segundo, porque elimina la obligatoriedad del pago de salarios y honorarios por inclusión financiera, así como grandes pagos, abre el camino a la reducción de la transparencia, por un lado, a la evasión fiscal, al lavado de activos todo lo cual va impactar sobre los más débiles.

Tercero, porque más allá de que en la versión final los empujes privatizadores en ANCAP y en ANTEL salieron (sabemos que los de ANTEL vuelven con fuerza en la ley de medios y no descartamos nuevas iniciativas sobre ANCAP) abre un amplio espectro de limitaciones a las empresas públicas. La visión que se debatió en la LUC y que se expresó en su versión original y en los debates se centra entre una supuesta economía técnica, en su carácter de empresa y en su gobernanza técnica, todo los cual está alejado de la visión con la que se construyeron este entramado de empresas con una visión de economía política y funciones sociales también. ¿Qué pasará con el subsidio al supergas?, ¿qué pasara con la electrificación rural?, ¿qué pasará con las tarifas preferenciales?, ¿qué pasara con el subsidio al flete de ANCAP?, todas funciones que están en debate con la visión tecnocrática vigente.

Cuarto, en educación elimina la concepción y la institucionalidad del Sistema de Educación Pública por sistema de Educación.

Se crea un doble estatuto en los trabajadores de la educación, lesionando derechos laborales y generando mecanismos de coptación por parte de las direcciones de los centros educativos. Todo ello, como es norma en esta ley desoyendo la negociación colectiva.

Quinto, se otorgan al MIDES amplísimas facultades de contratación sin procedimientos competitivos.

Sexto, se debilita la política de colonización al permitir la venta libre de ciertos predios y para ciertos casos no vivir en el predio.

- Las Políticas públicas de los primeros 5 meses.

- Las políticas macro económicas.

Si miramos las primeras medidas en estos 5 meses nos encontramos con todas propuestas que encajan perfectamente en el concepto de EISub.

Por un lado, dejar crecer el tipo de cambio de manera de dar más competitividad a las empresas exportadoras y obviamente ello impacta sobre la inflación y por ende sobre los salarios.

Segundo, y en consonancia con lo anterior, dejar disparar la inflación, en particular la de alimentos y potenciarla con el aumento de tarifas, con fuerte impacto sobre los salarios reales y en particular los de menores ingresos por el peso relativo en ellos de los alimentos.

- La política laboral

Otro tema que quiero insistir en este debate sobre el Estado es la Política salarial. En la campaña electoral se dijo mantener los consejos de salarios, pero con restricciones de definir solo los mínimos por categoría, etc. Se habló también de privilegiar la negociación por empresa y tantas cosas más.

Todavía es muy pronto para evaluar su visión global. Sin embargo, la propuesta de convenio puente ya dice algo sobre ello. Y nos dice que se aprovecha la estructura construida para bajar salarios y generar condiciones para que el impacto de la crisis caiga más fuertemente sobre los trabajadores y facilite la recuperación económica de las grandes empresas en base a reducir sus costos salariales.

A esto se suma la repetida frase de: “Hay que ser cauteloso en la política salarial para no afectar el empleo”.

Esta frase de orientación neoclásica traslada la contradicción capital – trabajo al ámbito de unos trabajadores contra otros y sabemos que no hay evidencia empírica de que el problema del empleo obedezca a los salarios. De hecho, en los dos últimos años, si comparamos diciembre de 2019 con diciembre de 2017, el salario real no creció y sin embargo el empleo no se reactivó. Antes de pasar directamente a las políticas.

- Las políticas públicas frente a la pandemia

Respecto a la acción socio económica frente a la pandemia, el Estado estuvo poco presente. En el área de la protección social, utilizó instrumentos de protección social existentes, pero los nutrió de escasos recursos y dejó que la gente buscara sus propias soluciones.

Entre las cosas instrumentadas por el gobierno podemos repasar:

- Dar una partida insignificante de aumento de los que perciben tarjeta Uruguay social (TUS) y asignación familiar (AFAM). Incluso si recibían las 2 solo tenían una partida extraordinaria. Un promedio de 2 mil pesos por hogar,

- Dar 1.200 pesos de canasta alimentaria a los que no tenían TUS ni AFAM que supongo se les terminaba el día 5 del mes.

- Un subsidio de 6.800 pesos a monotributistas MIDES por dos meses.

- Algunas exoneraciones parciales a pequeñas empresas.

- Flexibilizó el seguro de desempleo, pero no compensó a quienes por la caída del ingreso quedaban muy bajos… Y poco más.

Todo ello más las renuncias fiscales por no cobro de tributos significó que se invirtieron 250 millones de dólares en la pandemia, menos de 0,5% del PBI.

En síntesis, menos Estado y más mercado, lo que significa más desprotección, más concentración y más beneficios para unos pocos.

Y obvio esa IESub requiere mayor contralor y por eso en lo represivo el Estado no es menos, es más.

1 Varios trabajos de Francois Perroux, pero particularmente: ¿Quién integra? ¿En beneficio de quien se realiza la integración? En Uruguay desarrollado por Porto Luis: MERCOSUR e Industria Parte 1.

2 El término Consenso de Washington fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson. Su objetivo era describir un conjunto de diez fórmulas relativamente específicas, el cual consideró que constituía el paquete de reformas «estándar» para el/los países en desarrollo azotados por la crisis, según las instituciones bajo la órbita de Washington D. C. como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

3 Ver Crecimiento y Exclusión Daniel Olesker. Editorial Trilce 2001